精密板金加工業 ブランディング|丸山ステンレス工業

株式会社丸山ステンレス工業

Works

Business development, Branding, Promotion

甲州印伝(こうしゅういんでん)は、山梨県に400年以上受け継がれてきた伝統工芸で、鹿革の上に漆で紋様を施す独自の加工技法が特徴です。かつては国内産の鹿革が使用されていましたが、現在では中国から輸入されるキョンの皮が主流となっています。

この現状を見直し、国内で有害駆除された鹿皮を廃棄せずに有効活用することで、国産鹿革による印伝製造の復活を目指して立ち上げられたのが、「URUSHINASHIKA(ウルシナシカ)」プロジェクトです。

山梨県・富士河口湖町・町内のシカ処理場の連携をはじめ、猟師、鞣し業者、伝統工芸士、デザイナーなど多様な専門家が協働し、地域資源を循環させる新しい仕組みづくりに取り組んでいます。セメントプロデュースデザインは、山梨県産業技術センターさまよりご依頼を受け、本プロジェクトの企画・プロデュース・ネーミング・ロゴデザイン・プロジェクトムービーなどのアートディレクションを担当しています。

現在、山梨県では、適正生息数のおよそ15倍にあたる約70,000頭のニホンジカが生息していると推計されています。

このため県では「特定鳥獣保護管理計画」に基づき、年間約13,000頭の個体数調整を実施していますが、そのうち食肉などに加工される割合はわずか1〜2%にとどまり、ほとんどが有効活用されないまま廃棄されているのが現状です。

URUSHINASHIKA(ウルシナシカ)は、この廃棄されてしまうニホンジカの皮を甲州印伝の素材として再生・活用するプロジェクトです。

ニホンジカによる農林業被害の軽減と、伝統工芸の新たな素材開発を掛け合わせることで、地域課題の解決とものづくりの革新を両立する新しい価値創出を目指しています。

現在、市場に流通している多くの皮革は、安価で大量生産に適したクロム剤で鞣されています。しかしクロム剤は、環境や人体への影響が懸念される物質としても知られています。URUSHINASHIKAでは、環境負荷を極めて低減できる独自の鞣し技術を採用し、柔らかくしなやかな質感を保ちながら、一般的な製法では得ることのできない“純白の鹿革”を実現しました。これは、印伝の歴史においても新しい挑戦であり、サステナブルなものづくりの象徴となる革です。

ブランド名は「URUSHINASHIKA(ウルシナシカ)」。

山梨県の「ナシ」、甲州印伝に欠かせない「漆(ウルシ)」、そして素材である「鹿(シカ)」を掛け合わせた造語です。特徴的で覚えやすいネーミングとすることで、甲州印伝が“漆で加飾された鹿革”であることを若い世代にも自然と伝え、伝統工芸と地域資源の新しい関係性を感じさせる名前としました。

ロゴは、漆で加飾された甲州印伝の紋様を想起させるニホンジカをモチーフにデザインしました。その中には、よく見ると山梨県のシルエットが隠されており、山梨県を代表する県産鹿革であることを象徴しています。

甲州印伝がもつ歴史的で伝統的な印象を、よりモダンで洗練された表現へと昇華させ、若い世代にも魅力が伝わるよう意識しました。この「URUSHINASHIKA」の取り組みが多くの人々に広がっていくことを願い、デザインしています。

「URUSHINASHIKA」の取り組みをより多くの方々に届けるため、財布とカードケースの企画・デザイン・ディレクション・販売プロモーションを担当しました。これまでの甲州印伝とは一線を画す、クラシカルで洗練されたデザインを意識し、若い世代にも響くプロダクトを目指しました。

漆模様はできる限り細かなドットで表現し、経年変化を楽しみながら長く愛用していただけるよう配慮。柄は、鹿子模様を施した「kanoko」、山梨県のシルエットをモチーフに隠した「paisley」、そして柔らかな印象の「camouflage」の3種を展開しています。内部構造や細部のディテールにまでこだわり抜き、伝統と現代性が共存するデザインに仕上げました。

パッケージは、シンプルな貼り箱に白箔でロゴをあしらい、清潔感と上質さを表現しました。白く鞣した鹿革を用いた「URUSHINASHIKA」の特徴を想起させるデザインとし、開封前からブランドの世界観を感じられる仕上がりとしています。

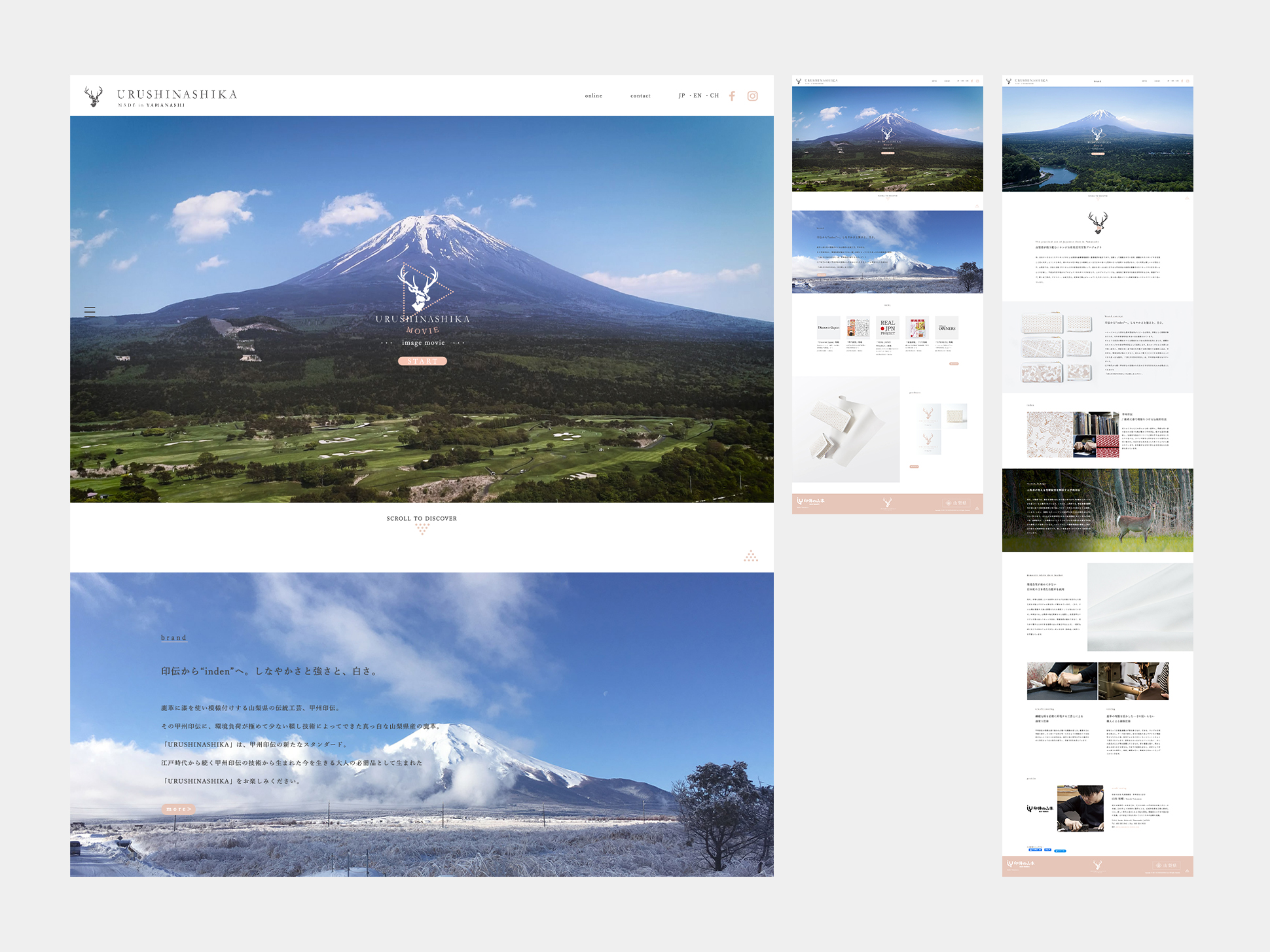

WEBデザインでは、山梨県における害獣被害の問題提起とその現状、甲州印伝が持つ伝統的な魅力、そして「URUSHINASHIKA」プロジェクトの理念と活動を多くの方に知っていただくことを目的としました。シンプルで誠実なトーンを基調に、現場のリアルな写真や映像を交えながら、地域課題と伝統工芸の融合から生まれる新しい価値をわかりやすく伝える構成としています。

ブランドサイトはこちら(https://www.urushinashika.jp)

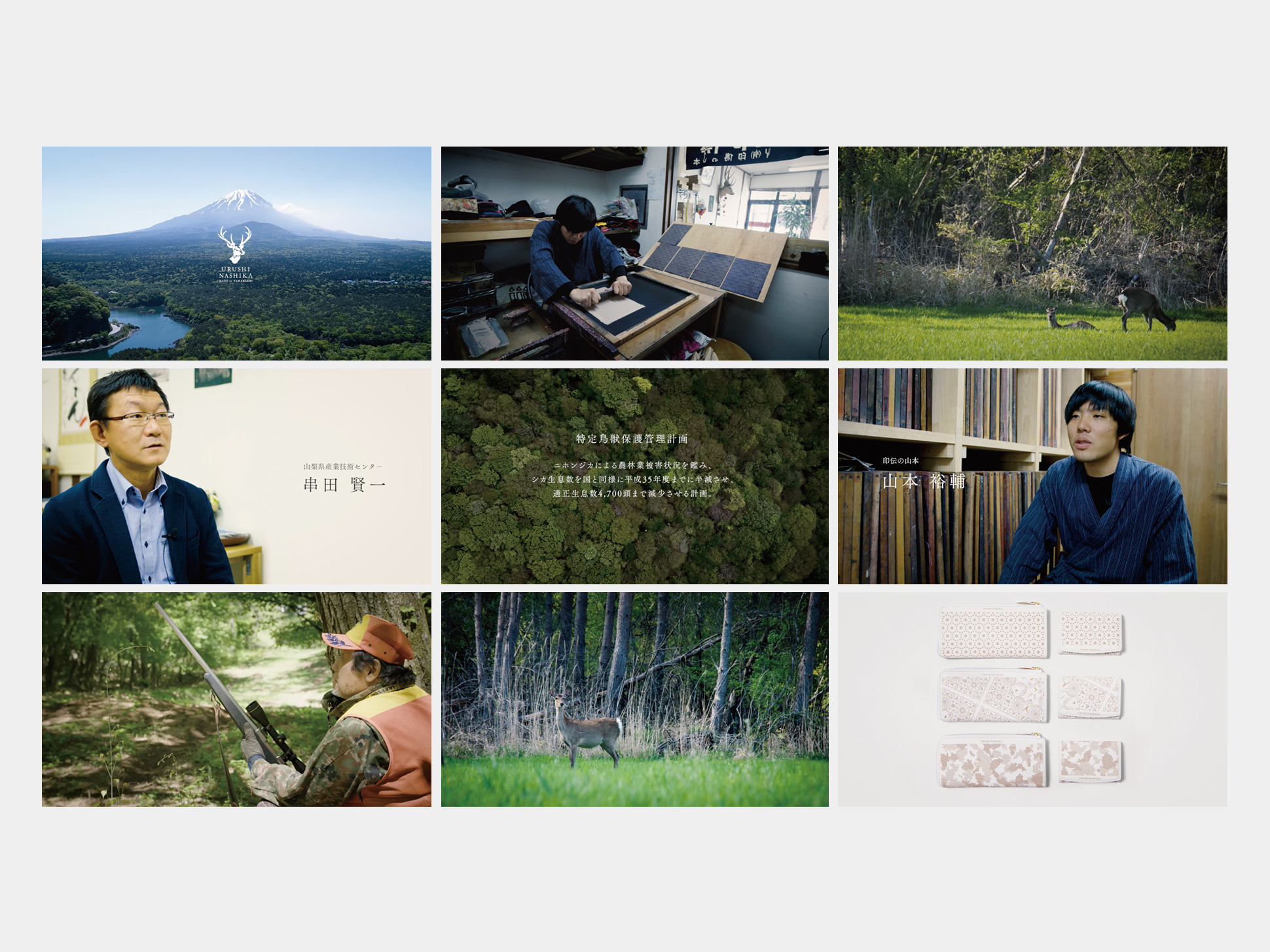

山梨県で深刻化する森林環境や農業被害の実情、そして捕獲されたニホンジカの有効活用の取り組み、さらに甲州印伝とのつながりを伝えるため、インタビュー形式のプロジェクトムービーを制作しました。制作にあたっては、実際にハンターに同行し、害獣駆除の現場や鹿の解体の様子などを取材。現場のリアルな声や手仕事の臨場感を映像に収めています。URUSHINASHIKAが山梨県にとどまらず、日本、そして世界へと広く知られることを目指し、地域課題と伝統工芸の新たな関係性を丁寧に描き出しています。

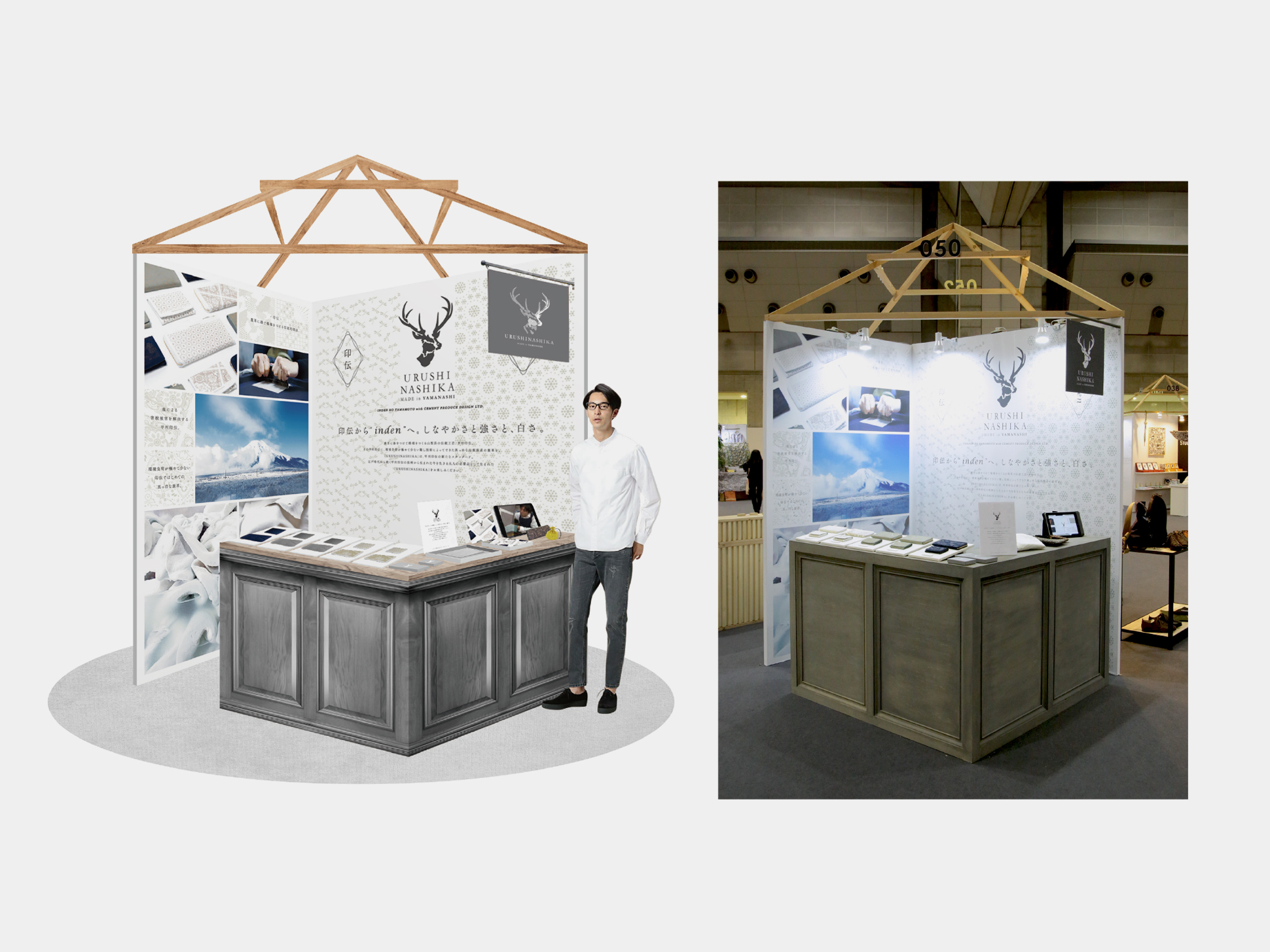

「URUSHINASHIKA」の世界観を空間として体感できるようデザインしました。鹿革と漆の質感や、山梨の自然を想起させる色調・素材を用いることで、ブランドの背景にあるストーリーや思想を五感で感じ取れる展示空間を構築。伝統と現代性が調和した佇まいで、訪れた人々にプロジェクトの価値を直感的に伝えるブースデザインとしました。

「URUSHINASHIKA」プロジェクトの背景や理念、甲州印伝との関わり、そして製品の魅力をわかりやすく伝えるためのリーフレットをデザインしました。山梨の自然や鹿革、漆の質感が感じられるビジュアルを用い、読み手がページをめくりながら物語を追体験できるよう構成。シンプルながらも上質さを意識し、ブランドの世界観をそのまま手に取れるツールとしています。

URUSHINASHIKAの認知拡大と販路開拓を目的に、東京インターナショナル・ギフト・ショーに出展しました。ブースでは、山梨の自然環境や甲州印伝の歴史的背景、そして廃棄されていた鹿革を新たな価値へと昇華させる取り組みを紹介。実際に革の質感や漆の美しさに触れていただくことで、URUSHINASHIKAが目指す“伝統と循環の新しいかたち”を多くの来場者に体感していただきました。

URUSHINASHIKAは、自然と人、伝統と未来をつなぐ新しい試みです。鹿革という地域資源に新たな命を吹き込み、環境への配慮とものづくりの精神を次世代へとつないでいきます。山梨から生まれたこの小さな循環が、やがて日本、そして世界へと広がっていくことを願っています。

こちらのアイテムはオンラインショップにてご購入いただけます